ملاحظات حول رواية (المجنّد )

بقلم احمد ابوتيسير

ملاحظات حول رواية (المجنّد )

بقلم احمد ابوتيسير

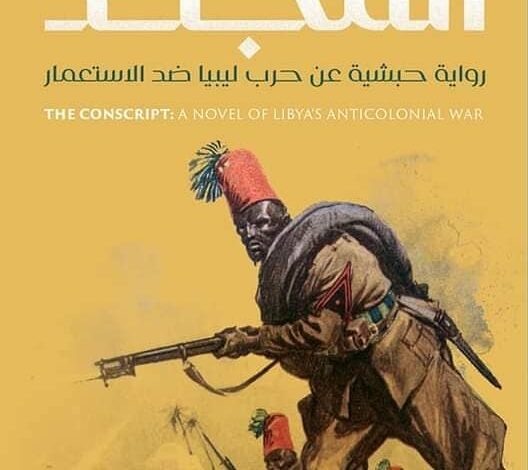

بالكاد يمكن للمرء ان يتحصل في المكتبة الارترية على كتب توثيقية عن حقبة الاستعمار الإيطالي في ارتريا وان وُجدت فهي اما باللغة الإيطالية او الإنجليزية، هذا إذا استثنينا بعض المطبوعات القليلة المترجمة ابان مرحلة الكفاح المسلح بجهود القائد الراحل الشهيد عثمان صالح سبي. اما في مرحلة ما بعد الاستقلال فان جميع الكتب المعنية بتدوين التاريخ التي صدرت كان تركيزها على المراحل التي تلت نهاية الاستعمار الإيطالي بدءًا بالانتداب البريطاني ثم فترة الاتحاد الفيدرالي وانتهاءً بمرحلة الكفاح المسلح. وربما يعتبر كتاب زمهرت يوهنس المعنون بـ “الاحتلال الإيطالي لإرتريا” هو الوحيد الذي تطرق بشيء من التركيز الى مرحلة الاستعمار الإيطالي. والامر المؤسف ان معظم الإباء والاجداد من الجيل الذي عاصر الاستعمار الإيطالي ان لم نقل كلهم لم يعودوا على قيد الحياة ورحلوا قبل ان يدلوا بشهاداتهم التي توثق لتلك المرحلة ولم يتركوا لنا شيئا غير بعض القصص والقصائد الشعرية والاغاني التي يتم تداولها شفاهيا في مناطق مختلفة من ارتريا. ولعل دافع الشعور بالتقصير او نزعة الاستكشاف أو الرغبة في طرق أبواب جديدة تبدد الضبابية عن هذا الجانب من التاريخ الارتري او كل هذه العوامل مجتمعة هي التي جعلتني مهتما بالحصول على نسخة من رواية المجند لمؤلفها (قريسوس هيلو). وكما ورد في ديباجة النسخة العربية الصادرة عن دار الفرجاني عام 2022 (ترجمة فرج الترهوني) فان هذه الرواية نشرت لأول مرة باللغة التجرنيية عام 1950 ثم قام الأستاذ قرماي نقاش المحاضر بجامعة اوهايو الأميركية بترجمتها الى اللغة الإنجليزية عام 2012 لتصل الى قراء العربية نقلا عن الإنجليزية بعد نحو70 عاما من صدورها.

لو كانت رواية (المجنّد) نصاً ابداعيا عاديا من وحي خيال المؤلف وليس له علاقة مباشرة بالواقع لاكتفينا بمعالجة نقدية وفق معايير النقد التقليدية بدءا من مضمون الفكرة مرورا بالقالب السردي وبناء الشخوص والصور الجمالية وذروة التشويق وصولا الى الخاتمة. ولكن هذا النص الذي تم الباسه جلباب (الرواية) يعتبر أقرب الى العمل التوثيقي منه الى نص إبداعي من وحي خيال المؤلف. وعليه فان المعالجة النقدية للنص ينبغي ان تكون وفق المعايير التاريخية والسياسية والفلسفية والعقائدية والاجتماعية، بل وحتى المعايير النفسية للكاتب ينبغي اخذها في الاعتبار. فالكاتب نفسه يقول في مقدمة النسخة الأولى بلغة التجرينية:

(يعكس هذا الكتاب… انطباعاتي عندما سافرت في سن الثامنة عشر عن طريق البحر الى إيطاليا، طلبا للعلم. ويتعلق الامر أيضا بذكرى مواطني بلدي، المجندين، او من يسمون “الاسكاري[1]” الذين كانوا يرسلون للخارج في ذلك الوقت).

ان هذا الاستهلال يعتبر حجة كافية لتصنيف العمل ضمن المذكرات الشخصية التي جاءت في قالب روائي، وهذا في حد ذاته ليس عيبا بل هو جنس ادبي متعارف عليه منذ القدم، يتيح الفرصة لتبادل الأدوار بين الراوي والروائي داخل النص او يسمح بالتداخل بين الواقع والخيال او بعبارة أخرى يحاول الكاتب في هذا النوع من الروايات ان يسرد جوانب من سيرته الذاتية او سيرة غيره عبر زخرفتها بصور متخيلة يضعها الروائي على لسان الراوي. ودون مواربة يريد (هايلو)ان يقول لنا انه استلهم فكرة الرواية من حكاوى وذكريات بعض الجنود الذين عادوا من الحرب في ليبيا واستفاد من انطباعاته اثناء رحلته من اسمرا الى روما عن طريق البحر ليصور المشاهد التي استوقفته بدءا من محطة القطار في اسمرا مرورا بمصوع وبورتسودان وقناة السويس وصولا للبحر الأبيض المتوسط. او ربما تعمد (هايلو) ان يضفي أهمية على ما كتب من خلال ربط النص بتجربته الشخصية او تجارب اقرانه من المجندين في الجيش الإيطالي. يضاف الى ذلك ان التوصيف الزمكاني المباشر باستخدام مفردات لغوية سهلة وبسيطة غير قابلة للتأويل يحتم علينا معالجة النص في إطار بيئته التاريخية والاجتماعية والنفسية، بل ولجملة الأسباب المذكورة أعلاه يصبح من الصعب الفصل بين النص ومؤلفه كما تدعو المناهج النقدية الحديثة.

جاءت الرواية في أربعة فصول قصيرة مرتبة بشكل طولي مع تطور احداث النص زمنيا واستخدام تقنية الاسترجاع داخل كل فصل لمليء الفراغات التي قد يحس بها القارئ. اختار الكاتب ان يبدأ السرد من محطة قطارات اسمرا وينتهي أيضا في نفس المحطة بمشاهد متماثلة ان لم تكن متطابقة (مشاهد الوداع والاستقبال) حيث تدافع الحشود، وجوه يائسة وأخرى مترقبة، الجنود يضربون الناس بالسياط كالحمير، دموع الفرح بعودة الابن الغائب ودموع الحزن على المفقودين الذين لم يعودوا، فراق الأحبة ولقاءهم …

ويُحسب للكاتب قدرته البارعة في بناء الفكرة بدءا من بناء شخصية بطل الرواية حيث اختار له اسما ذا مدلول عميق في التراث الشعبي. ان القارئ للنص الأصلي بلغة التجرينية سيستوعب بسرعة معنى ان يكون اسم هذه الشخصية (تكابو) او (توكوابو) كما وردت في النص المترجم للعربية. ومع ذلك مضى الكاتب في تعميق الفكرة أكثر عندما يقول:

” بعد أسابيع قليلة من ولادته حملته امه الى كنيسة القرية …وصلت متوسلة: يسوع يا مولاي، يا مخلص هذا العالم، لقد اخذت مني العديد من الأطفال حتى الان … كن لطيفا معي وأسبغ على رحمتك. اتوسل اليك ان تترك لنا هذا الطفل….”

وبالفعل استخدم الكاتب تقنية سردية موفقة لبناء شخصية بطله وهي تقنية استخدمها كتاب اخرون مثل اليكس هايلي في رواية (الجزور) عندما يحمل الأب المحارب من قبيلة المايدنغا المولود الجديد الذي انتظره طويلا الى ساحة المسجد ويتوسل الى الرب كي يحفظ هذا الوليد الذي أطلق عليه اسم (كونتا كنتي).

ان اسم (تكابو) يعني الهبة او المنة، وكما هو متعارف عليه فان الاسم في المجتمعات التقليدية (سواء كانت افريقية او غيرها) غالبا ما يرتبط بمعنى او مدلول محدد، له ارتباط بالواقع، وعليه فأن المنتج الإبداعي باللغة المحلية يستطيع التعبير بشكل أفضل عن التراث والثقافات المحلية وهي رؤية يروج لها العديد من المثقفين الافارقة من أمثال الروائي الكيني (نغوغي واثيونغي). وبصرف النظر عن مثالية هذه الرؤية من عدمها فإن اختيار الاسم في حالتنا هذه (تكابو) كما أشرنا سابقا يختزل الكثير من الاسهاب بالنسبة للمتلقي باللغة المحلية.

وفي اقل من خمس صفحات من الحجم الصغير رسم لنا الكاتب لوحة كاملة عن طفولة (تكابو) وترعرعه في كنف والديه وتعلمه في المدرسة ثم تدربه على الأسلحة. وببراعة فنية ولج الكاتب مباشرة الى لب النص من خلال تتبع ما كان يدور في ذهن (تكابو) عندما يسمع كلمات الأغاني التي يرددها اقرانه او تلك التي يغنيها الأطفال:

(لا يرفض الذهاب الى ليبيا الا النساء)، (عودوا الينا لاحقا… يا طرابلس امنحينا بعض الوقت حتى نشب عن الطوق).

وكما لاحظت الناقدة الأميركية (لارا كريسمان) في القراءة التي قدمتها للرواية في نسختها الإنجليزية، فإن (قريسوس هيلو) مثله مثل مفكري منتصف القرن العشرين من المناهضين للاستعمار كـ (فرانس فانون وايمي سيزر) لا يهتم بالتاريخ الاستعماري حيث ان التفاصيل مثل كيف جاءت ايطاليا الى ارتريا؟، ولماذا تدور الحرب في ليبيا؟ غير مهمة للحبكة بقدر اهتمامهم بما يدور الأن. لهذا نجد الكاتب (هيلو) قد مهد للأفكار الي كانت تدور في ذهن (تكابو) بجملتين قصيرتين يقول فيهما: ” كان هذا وقت تدور فيه حرب في طرابلس، واعُتبر من المناسب لأهل الحبشة ان يكونوا على استعداد لإراقة دمائهم في هذه الحرب”.

كلمة (الحبشة) التي استخدمها الكاتب في الجملة أعلاه -سنعود اليها لاحقا – يقصد بها ارتريا.

عبر هذا الانتقال السلس الذي كانت نتيجة القرار الذي يتخذه (تكابو) بالذهاب الى ليبيا يمضيالكاتب في سرد احداث الرواية تباعاُ حيث خصص فصلا كاملا لوصف انطباعاته عن معالم الطريق حتى وصول السفينة الى البحر المتوسط، بدءا من مشاهد الوداع في محطة قطارات اسمرا ثم وصف الطريق الملتوي عبر الجبال وصولا الى مصوع ثم ميناء بورتسودان فالسويس وبورسعيد.

ويبدو ان التجربة الشخصية للكاتب كان لها أثرها الواضح في وصف معالم الطريق بشكل دقيق دون اهمال للأسماء والارتباطات التاريخية والدينية لبعض المعالم مثل قوله:

” ومن بعيد أمكنهم رؤية التلال العربية يتوسطها جبل سيناء، فاخذوا يرددون: نحييك بكل تواضع أيها الطور المقدس الذي تم اختيارك من بين جميع التلال الأخرى لتكون سلما في السماء الى الله”

والمقصود هنا هو جبل موسى او جبل الطور الذي كلم فيه النبي موسى عليه السلام ربه واستلم فيه الوصايا العشرة. هذا الوصف الدقيق للمواقع والمعالم يسجل غيابا بعد دخول المجندين الى الأراضي الليبية وهو ما يفسر ان الكاتب لم يعش التجربة بشكل شخصي، حيث لم ترد أي مسميات للاماكن والمواقع الي مر بها المجندون في الأراضي الليبية عدا الميناء الذي حطت فيه السفينة والذي أشار اليه بالمدينة الأسطورية (درنة).

والاهم من ذلك قد يلاحظ القارئ المدقق ان الجزء الأخير من النص الذي يتناول ما بعد الوصول الى الأراضي الليبية قد كتب في فترة مختلفة عن تلك التي كتب فيها الجزء الأول. ويتجلى ذلك ليس في الأسلوب الروائي الذي يعتني بالوصف الدقيق للمكان والمسميات في بداية النص ثم الى اهمال تام لهذا الجانب في الجزء الأخير فحسب، بل أيضا في التحول الدراماتيكي الذي طرأ في طريقة تفكير المجندين أو بالأصح في طريقة تفكير الراوي او كاتب النص الروائي.

فالشباب الذين كانوا يتغنون بفخر (… لا يرفض الذهاب الى ليبيا الا النساء) أصبح يراودهم هاجس مغاير تماما تلخصه عبارة (…هل رأيتم هذا الكلب الحبشي الذي باع حياته مقابل المال) التي أوردها الكاتب بشكل قسري على لسان صوت داخلي مجهول يخترق عقول المجندين في اليوم الأول من وصولهم الى الأراضي الليبية.

ليس هذا فحسب بل ان الكاتب بدا مصرا على التدخل في النص وفرض رؤيته الجديدة عندما استهل الفصل الثالث بأبيات من قصيدة للشاعر الايطالي ليوباردي يقول فيها:

من يخض على ارض اجنبية معركة ليس معركته،

وليس من اجل عائلته او شرف وطنه،

فعندما يحتضر بفعل رصاصة من عدو غاضب

لا يمكنه عندها ان يقول: اوه! يا بلادي العزيزة

ها هي الحياة التي اعطيتها لي، وها انا اعود اليك،

لان هذا الشخص يموت مرتين،

ويذهب الى جحيم أبدى.

واصفا هذه الابيات وكأنها كُتبت خصيصا لمجندي الحبشة، حيث كان ذلك مدخلاً لوصف الروح المعنوية المنهارة للمجندين بعد ان وطئت اقدامهم الصحراء الليبية. فوبيا الخوف من الصحراء حيث لا ماء ولا شجر، استخدمها الكاتب بجدارة لاستثارة الرعب واليأس والندم في نفوس المجندين وهم ما زالوا في بداية مشوارهم، وهي حالة تتناقض مع حقيقة ان هؤلاء المجندين خاضوا معارك ضارية استبسلوا فيها ايما استبسال حسبما تؤكد العديد من المصادر التاريخية.

قد نتفق مع الناقدة الأميركية (لورا كريسمان) فيما ذهبت اليه بأن (قريسوس هيلو) قد وظف النص لإبراز موقفه المناهض للاستعمار بشكل علني بل ويرسم صورة مدمرة للاستعمار الأوربي. وقد تجلى ذلك في العديد من المشاهد المؤلمة والمقززة أحيانا التي تجرد الأوروبيين من انسانيتهم حين يتعاملون مع الشعوب المستعمَرة. فهو عندما يصف المعاملة القاسية للبسطاء المحتشدين في محطة القطارقائلا:

” … تتدخل الشرطة العسكرية وتضربهم بالسياط مثل الحمير”

وفي مكان اخر يقول على لسان الضابط الإيطالي مخاطبا المجندين قبيل بدء المعارك:

” … ويل لمن يجد الذهب أو الفضة أو ما شابهما وتسول له نفسه ان يحتفظ بها لنفسه، سأجلد بالسوط مؤخرته العارية بخمس وخمسين جلدة امام الجميع”

وعندما تتعرض قافلة الجيش الإيطالي للعطش في الصحراء يدفع الثمن هؤلاء المجندين الأحباش حيث ان الضابط الإيطالي الذي يقودهم احتمى في خيمته محتفظا بالماء لنفسه واختار مجموعة من الجنود لحراسة الخيمة، ويصف الكاتب حالة هؤلاء الحراس قائلا:

” … لم يكونوا هناك كامتياز لهم ليروُوا عطشهم، وانما من المفترض ان يقفوا هناك ويمنعوا أي جندي من الاقتراب من الخيمة، كلما سمعوا صوت صب الماء بالداخل، كانت قلوبهم تقفز الى حناجرهم. وكان الأمر اشبه بمشاهدة كلب ترتفع عيناه وتنخفضان مع حركة شخص يأكل امامه. فبعد كل شيء هم مثل الكلاب… في الواقع كانت الكلاب تلقى معاملة أفضل، فعلى الأقل تأكل بقايا طعام اسيادها”.

لكننا نختلف مع (لارا كريسمان) في استنتاجها بان (قريسوس هايلو) كان يحتفي بإمكانية بروز الوعي الوطني المقاوم للاستعمار بالتزامن مع الحرب نفسها. ومنطلق اعتراضنا على هذا الاستنتاج يعود لسببين رئيسين، أولهما يتعلق بالزمن الذي كُتبت فيه الرواية. صحيح ان الكاتب يشير في المقدمة التي استهل بها الكتاب الى انه سجل انطباعاته عن رحلته من اسمرا الى روما مبكرا ولكنه لم يتمكن من نشرها لأسباب مادية، بالإضافة الى ذلك يقول مترجم الرواية الى اللغة الإنجليزية الأستاذ قرماي نقاش بان هذه الرواية كتبت عام 1927 ونشرت عام 1950. والمفارقة هنا أن الرواية كُتبت في العام 1927 أي في نفس العام الذي نال فيه الكاتب درجة الليسانس في الفاتيكان ثم ظلت في جيبه لمدة 23 عاما حتى يتمكن من نشرها في العام 1950. مع العلم ان الكاتب ظل مقيما في إيطاليا على الأقل حتى العام 1937 عندما نال درجة الدكتوراه في اللاهوت. ولو افترضنا جدلا بان هذا الادعاء صحيح ثمة تساؤلات ينبغي الإجابة عليها، ومن بينها هل يعقل ان يتجرأ طالب لاهوت قادم بمنحة دراسية الى إيطاليا برسم هذه الصورة القبيحة عن المستعمرين الايطاليين وهو في عقر دارهم!!؟ وهل صحيح ان الأسباب المادية هي التي حالت دون نشر العمل في وقت مبكر؟ وهل من المنطقي ان يكتب الانسان اثناء مرحلة الشباب نصا ادبيا ثم يحتفظ به ليقوم بنشره بعد أكثر من عشرين عاما دون إضافات او تعديلات؟

لقد أشرنا فيما سبق الي التغيير الذي طرأ في أسلوب الكتابة وطريقة تفكير المجندين ما بين الجزء الأول والجزء الأخير من الرواية، وعند ربط ذلك بالأسئلة التي اثرناها أعلاه يمكن للمرء ان يستنتج بأن (قريسوس هيلو) ربما يكون قد كتب بعض انطباعاته عن رحلته من اسمرا الى روما في تلك الفترة المبكرة ولكن النص الكامل للرواية قد كتب في نفس العام الذي نشرت فيه او قبل لك بفترة قليلة اي بعد هزيمة الايطاليين في الحرب العالمية الثانية وخروجهم من ارتريا.

ان ادعاء (قريسوس هيلو) بأنه كتب هذه الرواية في العام 1927 ولم يستطع نشرها لأسباب مادية الا في العام 1950هو فخ وقع فيه كل من الأستاذ (قرماي نقاش) والناقدة الاميركية (لارا كريسمان) حين أصدرا حكمهما على الرواية على انها واحدة من أقدم الروايات الافريقية باللغات المحلية. إن الحكم على الرواية يجب ان يكون بعد صدورها ونشرها وليس بأثر رجعي كما أراد الكاتب ان يوهمنا بذلك.

السبب الثاني وهو الأهم والذي يجعلنا نختلف مع (لارا كريسمان) ان مفهوم الوطن عند (قريسوس هيلو) مشوش جدا بل هو مفهوم باهت ومشوه. وفي بعض الأحيان يبدو هذا التشويه متعمد لدرجة يثير الاشمئزاز والحنق. فعن أي احتفاء لبروز الوعي الوطني تتحدث (لارا كريسمان) لدى (قريسوس هيلو) وهو الذي استبدل كل الكلمات التي تدل على ارتريا كوطن بكلمة (اثيوبيا) في كل فصول الرواية.

فهو يقول في الصفحة 46

“…أطلقت السفينة عواء مخيفا يبعث رعشة باردة في جوفك، ثم تحركت ببطء، عندها بدأ أبناء اثيوبيا بالغناء”.

وفي الصفحة 47 يقول:

“ميناء مصوع لا يزال يبتعد عنه واضواؤه تخفت تدريجيا، وبدت الجبال الاثيوبية اشبه بالجدران الضخمة المغطاة بالضباب”

وفي الصفحة 59 يقول:

“هؤلاء الشباب الاثيوبيون، الذين كانت وجوههم تلمع من قبل كما لو تم فركها بالزبد، تحولوا الى مثل هذه الاجسام الهزيلة في يوم واحد. كان من الصعب الاعتراف بهم كأثيوبيين في ذلك الوقت”

هذه مجرد امثلة على عملية الاحلال والابدال التي تمت لتسمية الوطن. وفي بعض الأحيان كان الكاتب يلجأ الى تسمية ثالثة وهي (الحبشة) عندما يجد صعوبة في استخدام كلمة اثيوبيا. ففي فقرة اشرنا لها سلفا يقول الكاتب:

“… اعُتبر من المناسب لأهل الحبشة ان يكونوا على استعداد لإراقة دمائهم في هذه الحرب”

حيث ان (قريسوس هيلو) يدرك ان اثيوبيا دولة قائمة بذاتها في ذلك الوقت بينما تعتبر ارتريا مستعمرة إيطالية وتجري عملية التجنيد في الجيش الإيطالي في ارتريا وليس في اثيوبيا وللهروب من هذا المأزق لجاء لاستخدام مسمى الحبشة وهي تسمية قديمة قد تشمل ارتريا واثيوبيا معا.

وفي حالة واحدة فقط اضطر الكاتب لتسمية ارتريا باسمها عندما اقتبس جملة من خطبة الضابط الإيطالي الى المجندين قبيل بدء المعركة والتي قال فيها:

” أيها العسكر الارتريون الأسود، أولئك الذين ستقاتلونهم الآن مجرد حفنة من الرعاة”

والسبب واضح وهو ان الايطاليين سموا هذه المستعمرة ارتريا ولا يمكن ان يقول الضابط الإيطالي (أيها العسكر الاثيوبيون).

ولكن ما الذي يجعل (قريسوس هيلو) يتعمد هذا التزوير للتاريخ وهو رجل دين درس علم اللاهوت ونال درجة الدكتوراه وتقلد ارفع المناصب في الكنيسة الكاثوليكية الارترية؟

لقد كشف الكاتب بنفسه في المقدمة التي كتبها بأنه قد تمكن من نشر هذا الكتاب بفضل القرض المالي الذي تلاقاه مما اسماها جمعية الوحدة الاثيوبية – الارترية، والمقصود هنا حزب الانضمام او حزب الوحدة مع اثيوبيا. ولسنا هنا بصدد كشف ممارسات حزب الانضمام في ذلك العام 1950 واللبيب بالإشارة يفهم.

ولكن من الواضح تماما ان استبدال تسمية ارتريا بكلمة اثيوبيا تم بإيحاء من هذا الحزب سيئ الصيت او بإصرار منه كشرط لتقديم القرض الذي طُبع به الكتاب، هذا إذا افترضنا حسن النية في الكاتب. الا ان مثل هذا الافتراض سيكون مقبولا إذا كانت المواقف السياسية للكاتب قد تغيرت فيما بعد لكن الحقيقة المؤسفة ان (قريسوس هايلو) ظل موظفا لدى الحكومة الاثيوبية يعمل في اعلى المناصب الحكومية على مدى أربعين عاما، كان فيها الشعب الارتري يخوض نضالات سياسية سلمية وكفاحا مسلحا ويتعرض لأبشع الجرائم الاستعمارية التي لم تحرك ذرة من الشعور الوطني لدى الكاتب. وليس واضحا بالتحديد ما اذا كان (قريسوس هايلو) ينادي بضم ارتريا بأكملها الى اثيوبيا ام ضم المرتفعات فقط لأنه أورد في نص الرواية جملة مثيرة يقول فيها على لسان الحكماء:

(بلدي بسيط ومتخلف بالمقارنة مع بقية ممالك العالم، لأنه يفتقر الى البحر، وفي الوقت نفسه هذا ما يجعل الناس منغلقين وجهلة)

خلاصة القول ان (قريسوس هيلو) كان من أنصار الانضمام الى اثيوبيا ولا يؤمن بوجود ارتريا كوطن وهو من ضمن القلائل الذين باعوا ضمائرهم للمستعمر الاثيوبي من اجل الحصول على بعض الامتيازات والمناصب على حساب قضية الشعب الارتري.

نقطة أخرى مهمة اشارت اليها الناقدة الأميركية (لورا كريسمان) وهي ما أسمته بـ “الإيحاءات التقدمية والرجعية” فيما يتعلق بالألفاظ والعبارات العنصرية والعقائدية والطبقية التي كان يستخدمها الكاتب بين الحين والأخر والتي تعكس نظرته الشخصية وليس بالضرورة نظرة المكون الذي ينتمي اليه. فكلمة (عبد او عبيد) على سبيل المثال استخدمها الكاتب مرارا وتكرارا دون أي مبرر أحيانا ودون ان يقتضي السياق. ففي الصفحة 49 يقول عندما وصلت سفينة المجندين الى ميناء بورتسودان على سبيل المثال:

(… بدأ العديد من السودانيين السود ضخام الاجسام بالصعود الى السفينة. وهناك التقى الشعبان: الاثيوبيون والسودانيون، وجها لوجه. كان الأخيرون يفكرون:” هؤلاء العبيد! انهم ذاهبون الى طرابلس من اجل المال!” بينما الاولون يقولون في أنفسهم: “هؤلاء السود! لا يمكنهم ابدا ان يكونوا متفوقين علينا”. كلاهما يحكمان على بعضهما بقسوة)

كلمة “الاثيوبيون” في الفقرة أعلاه جاءت ضمن عملية الاحلال والابدال التي أشرنا اليها سلفا والمقصود بها الارتريون. ولكن التساؤل المهم هنا هو ما إذا كانت عبارة ” كلاهما يحكمان على بعضهما بقسوة ” التي جاءت في خاتمة الفقرة كافية لتبرأة ذمة الكاتب من أفكار عنصرية بغيضة زج بها في النص على افتراض انها أفكار كانت تدور في الاذهان.

وفي وصفه لنوعية الحياة المعيشية لسكان الصحراء من الليبيين يقال الكاتب في احدى الفقرات:

(… هؤلاء الليبيون كانوا من البدو الرحل تماما مثل التجري والساهو في بلادنا الذين يرحلون من مكان الى اخر)

لا أدرى ما هو وجه الشبه بين الحياة المعيشية لسكان الصحراء الليبيين والساهو والتجري في ارتريا حيث ليس كل الساهو وليس كل التجري من الرحل كما ان الكاتب يعلم تماما ان كلمة “رُحل” في ارتريا يُقصد بها قطاع معين من المواطنين في المناطق الساحلية الذين يغيرون مواقع اقامتهم مع تغير مواسم الصيف والشتاء وهو امر ينطبق أيضا على بعض رعاة ومزارعي التجرينية الذين يغيرون مواقع اقامتهم للاستفادة من الامطار الشتوية الساحلية في المنحدرات الشرقية والغربية. لو كان التشبيه بين قبائل الرشايدة الارترية والبدو الرحل في الصحراء الليبية لكان أكثر قبولا. ولكن يبدو ان الكاتب أراد التلميح لمقولات يرددها بعض الشوفينيين بان مكون محدد في ارتريا هو مجتمع حضري صاحب ارض والأخرون هم رحل جاؤوا من مناطق أخرى.

اخذا في الحسبان كل هذه الملاحظات حول رواية “المجند” فإنها لا تستحق ان نحتفي بها كمنتج ادبي ارتري رائد يعود الى بدايات القرن العشرين حيث ان كاتبها تنكر لوطنه وزور المعلومات والحقائق لصالح من اذاقوا شعبنا الويلات طيلة عقود مضت بل وترسخ الرواية لمفاهيم عنصرية وطائفية بغيضة تمس اللحمة الوطنية الارترية.

حسنا فعل الأستاذ قرماي نقاش الذي بادر بترجمة الكتاب الى اللغة الإنجليزية. ان الأستاذ قرماي نقاش مناضل ومثقف ارتري له اسهامات كبيرة في مجال النهوض بالآداب والفنون الارترية خاصة خلال الفترة التي عمل فيها بجامعة اسمرا. ولا اشك في منطلقات الأستاذ قرماي الذي انصب اهتمامه على ابراز هذا العمل وايصاله الى قطاع واسع من القراء كونها اول رواية تكتب بالتجرينية. ولكن كان من المفترض ان يشير الأستاذ قرماي على الأقل في المقدمة التي كتبها الى هذا التزوير المتعمد في إطلاق التسميات وإزالة الوطن الارتري من الوجود واستخدام العبارات والتسميات العنصرية والطائفية وغيرها من علل أشرنا اليها فيما سبق، وهو امر لم يفعله وكان مسألة الإساءة الى الأوطان امر عادي يمكن تجاهله إذا جاء تحت مظلة الاعمال الابداعية.

ربما يجادل آخرون ومن بينهم الأستاذ قرماي بان النص الادبي يجب النظر اليه بعيدا عن الموقف السياسي والأخلاقي لكاتبه خاصة وان هذا العمل يتميز كونه من الاعمال الأدبية الرائدة على المستوى الافريقي وهو ما يجعل لغة التجرينية واحدة من اللغات التي أسهمت مبكرا في وضع أسس الادب الافريقي الحديث. وهذه حجة تفندها الأسباب التي أشرنا اليها مسبقا والتي اضطررنا بسببها اللجوء الى المنهج التاريخي والاجتماعي لمعالج النص حيث لا يمكن الفصل بين النص وكاتبه. اما فيما يتعلق بتطور اللغات المحلية ودورها واسهاماتها فهذا لا يعتمد على العامل التاريخي بقدر ما يعتمد على عوامل أخرى تتعلق بالحاضر والمستقبل وهذا موضوع آخر ربما نتطرق اليه في مناسبة أخرى.

كلمة أخيرة حول عنوان الرواية الذي اختاره الكاتب أي كلمة (المجند) حيث قصد من اختيار هذه الكلمة ان هؤلاء الشباب الذين خدموا في الجيش الاستعماري الإيطالي لم يكن لهم هدف سوى جمع المال واستخدمهم الايطاليون كأدوات لخوض حروبهم في ليبيا واثيوبيا. ولكن الحقيقة ان وصف “المجند” ينطبق على الكاتب نفسه أكثر من هؤلاء الشباب كونه سخر نفسه لخدمة المستعمر الاثيوبي وتم تجنيده من قبل حزب الوحدة العميل كي يسهم بهذا العمل الادبي في تحقيق اهداف لا تستطيع البندقية تحقيقها والمتمثلة في طمس الهوية الارترية واستبدالها بالهوية الاثيوبية.

*******

[1] المقصود هنا العسكري وهي كلمة عربية وتستخدم في التجرنية أيضا بنفس المعنى