هشــيم الذاكـرة ..ســفير جهنـم خلـف القضبــان

بقلم/ عمر جعفر السوري

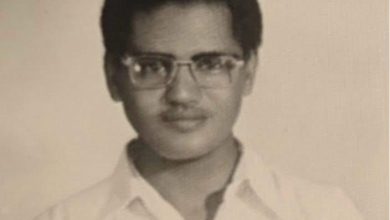

بعد أن صال وجال وفجر في انحاء العاصمة السودانية، وعبث بأمن البلاد وأزهق أرواح العباد، أمرت السلطات الجديدة في السودان بعد انقلاب 25 مايو 1969 بإبعاد الكولونيل ترقي واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، فغادر عائداً الى العاصمة الاثيوبية، أديس ابابا. لكن المقام لم يطل به هناك إذ تركها بعد سنوات قليلة هارباً لاجئاً الى لندن فور تولي الدرق زمام السلطة. لعل الملعب اللندني لم يرق له إذ أن مقامه في عاصمة الضباب لم يدم طويلاً فقفل عائداً الى مسرح لهوه وعبثه وفجوره وعربدته. جاء الى الخرطوم مرة أخرى. لم يتضح حتى اللحظة إن كان مبعوثاً من جهة ما أو منتدباً من دولة يهمها أمر نظام نميري وتوجهاته وذلك لرصد ما يدور أو غير ذلك. الا أن السلطات السودانية كانت له بالمرصاد فاعتقلته فوراً ثم نقلته بعد فترة الى سجن كوبر الذي وصل اليه أشعث أغبر، يرتدي اسمالاً بالية وحذاءً ممزقاً منتحياً جانباً قصياً، مبتعداً عن بقية نزلاء قسم السجناء السياسيين، متجنباً الاختلاط بهم. كان يجلس بعيداً عنهم، يلتقط أعقاب السجائر التي يرمون بها بعد تدخينا.

وصف الزميل كمال الجزولي، الذي كان من بين المعتقلين السياسيين في خريف العام 1977، حال سفير جهنم، وهو لقب أطلقه عليه الزميل الصحافي والروائي الراحل، محمود محمد مدني. نقتطف الآتي من مقاله المسهب،

اقتباس:

” خريف العام 1977م، كنا مجموعة معتقلين سياسيين نشكو من مختلف العِلل، ونقضي فترات علاج بمستشفى سجن كوبر. فجأة ظهر بيننا، ذات صباح، نزيل لم يعرفه أيٌّ منا، رغم أننا كنا من أجيال شتَّى، واتجاهات فكريَّة متعدِّدة، وانتماءات سياسيَّة وحزبيَّة متنوِّعة، فتواصينا، كالعادة، بأخذ حذرنا، خشية أن يكون دسيسة أمنيَّة!

منظره العام، وتصرفاته ذاتها، خلال الأيام التَّالية، فاقمت من شكوكنا حوله: رثاثة هيئته، العزلة التي أدخل نفسه فيها منذ أوَّل قدومه، هالة الغموض الكثيفة التي ضربها على حركاته وسكناته، نظاراته السَّميكة يجبُر كسر أحد ذراعيها بسلك نحاسي، بيجامته الواحدة، الممزَّقة، حائلة اللون، بائنة القذارة، تكاد خطوطها لا تستبين، يسلخ سحابة نهاره يرتق ما انفتق فيها، وما نَسَلَ منها، بالشَّوك ينتزعه من بعض الشُّجيرات في فناء المستشفى، حذاؤه الجلديُّ ألأغبر، المشقَّق، يظلُّ ينتعله من دغش الصُّبح حتَّى يأوي إلى فراشه آخر الليل، ثمَّ تلك الطبقة القشريِّة تكسو جلده، كما سمكة عجوز، فلا يكفُّ عن حَكِّها بأظافره الطويلة المحشوَّة بالقشف.

مع كرِّ مسبحة الأيَّام، وعلى حين راح اهتمام المعتقلين به يذوي، رويداً رويداً، ويضمحل، ربَّما لكون الذي فيهم يكفيهم، أخذ انشغالي بأمره يزداد، لسبب ما، وبنفس المتوالية، مع أنني لم أكن أفضل حالاً من الآخرين! كان ثمَّة رنينٌ خافت، يأتيني من غور أغوار دواخلي، بأنني أعرفه! لكن.. كيف، وأين، ومتى؟! لا أعرف!

هكذا وجدتَّني أتتبَّع خطواته في غدوِّه ورواحه، وأرصد عاداته، في الأكل، والشُّرب، والتَّدخين، والمشي وحيداً يترنِّح، بخطوات مرتبكة، كما شبح، تحت الظلال المسائيَّة لحوائط السِّجن الصَّخريَّة، يلتقط، خفية، أعقاب السِّجائر التي يرمي بها المعتقلون، ليعيد إشعالها بولاعة مذهَّبة فاخرة، للعجب، يحتفظ بها دائماً في جيب البيجامة، حتَّى إذا تصادف واقتربت منه، رحت أدقِّق النَّظر في الأخاديد التي حفرها الزَّمن، ولا بُدَّ، على جبينه وصفحتي وجهه، مؤمِّلاً، عبثاً، أن أنتزع، من وسط رماد تلك الملامح الكالحة، شخصاً ما، عرفته يوماً ما، في مكان ما، وفي زمان ما!

قرَّرت أن أجعل القصَّة الطويلة قصيرة، بالمخالفة لما كنَّا ائتمرنا عليه من أخذ حذرنا، فحزمت أمري، ذات ظهيرة، عندما أبصرته يجلس، كعادته، وحيداً، على أريكة خرصانيَّة تحت ظلِّ شحيح لشجيرة بالفناء، فاندفعت أقطع المسافة إليه بخطوات مسرعة، وأرمي بنفسي إلى جواره بقوَّة، كما لو كنت أخشى أن أتراجع عمَّا اعتزمت:

كيف الحال؟! ما تعارفنا يا أخي.. تجلس دائماً وحدك؟ تنهَّد خفيفاً، وندَّ عنه طيف ابتسامة عابرة، ثمَّ أجاب بوقار، وبإنجليزيَّة مُبينة، لكنه فاجأني بأن فعل ذلك بلكنة إثيوبيَّة واضحة هذه المرَّة.

ـ توقَّعت أن يبادر أهل البلد بالتَّرحيب، لكنكم لم تفعلوا.. فما عساي أفعل؟! بين المفاجأة والدَّهشة ابتسمت كمَن يعتذر، وبين العجب والحيرة مددتُّ يدي أصافحه: كمال

ـ تِرِّيكَن؟

للوهلة الأولى لم أستوعب اللفظة، تماماً. أخذ الأمر منِّي ثانيتين، ثلاثاً، حتَّى إذا ما ملأ الاسم صماخ أذنَيَّ، وجدتني أتزحزح، دون إرادتي، مبتعداً عنه شيئاً، وأنا أردِّد:تِرِّيكَن .. تِرِّيكَن .. تِر؟

ظنَّني أتساءل، فقاطعني مؤكداً: نعم .. نعم .. تِرِّيكَن، لا تبدو صغير السِّن إلى هذا الحدِّ، فلا بُد أنك تعرفني، على نحو أو آخر، أو أنَّك، على الأقل، سمعت باسمي يتردَّد في خرطوم أواخر السِّتينات.. نعم.. يا أخي، تِرِّيكَن، الملحق العسكري الإثيوبي في السُّودان قبل انقلاب مايو 1969م! قفزت كالملدوغ حين تبيَّنت الدَّويَّ الهائل للاسم المرعب. غير أنني ما لبثت أن هدأت شيئاً وأنا أتأمَّل حالته البائسة: ـ إذن هو أنت! وأنا أقول أين يا ربِّي رأيت هذه الوجه من قبل؟

ثمَّ صمتُّ برهة ألتقط أنفاسي قبل أن أواصل: لكن.. ما جاء بك إلى هذا المكان؟! وما الذي بهدلك بهذه الصُّورة؟!

لم يُجب، بل مضى يحدِّق في الفراغ، طويلاً، بطيف ابتسامة منطفئة، وبعينين كلبيَّتين، من خلف نظارات مكسورة الذِّراع، دون أن ينبس ببنت شفة! لكنه بدا محقاً في استغرابه عندما اعتقد أنني لم أعرفه حتى بعد أن نطق باسمه، إذ مَن ذا الذي في مثل سِنِّي، أوان ذاك، ويشتغل بالعمل العامِّ إلى حدِّ دخول السِّجن، ولا يعرف تِرِّيكَن، أو.. (سفير جهنَّم) كما كان يطلق عليه صديقنا الصَّحفي والشَّاعر والروائي الرَّاحل محمود محمَّد مدني؟! ونواصل مع رواية الزميل كمال الجزولي في العدد القادم.